la VIA

FRANCIGENA ieri e oggi: un itinerario culturale europeo

La

Francigena è storicamente una delle più importanti vie di comunicazione che

dal Medioevo in

poi venivano percorse per portare i pellegrini (naturalmente non solo loro ma

anche i comuni viaggiatori, i mercanti, i diffusori di scienza e conoscenza, i

ciarlatani, gli avventurieri, i prelati, i peccatori in cerca di espiazione e,

naturalmente, i soldati) nei centri più importanti

dell'Europa: Gerusalemme in Terra Santa, Santiago di Compostela in Spagna e

Roma

in Italia erano poi privilegiate in quanto le tre più significative mete

religiose della Cristianità.

Roma

in Italia erano poi privilegiate in quanto le tre più significative mete

religiose della Cristianità.

La palma, la conchiglia e le chiavi di Pietro e

erano rispettivamente i simboli di questi tre pellegrinaggi: "chiamansi

palmieri in quanto vanno oltremare, là onde molte volte recano la palma;

chiamansi peregrini in quanto vanno a la casa di Galizia, però che la sepultura

di sa’ Iacopo fue più lontana de la sua patria che d’alcuno altro apostolo;

chiamansi romei in quanto vanno a Roma...", secondo la definizione di Dante

nel cap. XL della Vita Nuova.

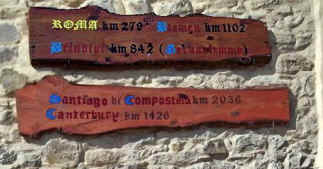

La Via Francigena, l'asse che univa Canterbury e la Francia centro-settentrionale a Roma, intersecava quella proveniente da Santiago e dalla Francia meridionale e quella da Brema e dal mondo germanico; da Roma, infine, conosciuta anche col nome di Francigena del Sud riprendeva il cammino fino ai porti della Puglia, dove ci si imbarcava per la Terrasanta.

Erano viaggi che duravano mesi, se non anni; pieni di disagi e pericoli anche nei (rari) momenti di pace, si trattava di peregrinazioni dalle quali poteva accadere di non ritornare: strade inadeguate, tempeste, agguati, malattie, fame, briganti... erano inconvenienti tutt'altro che eccezionali. Rispetto a quelli di allora anche i più spartani e avventurosi dei viaggi d'oggi sono una gita parrocchiale.

Tuttavia sapere di posare i piedi su un acciottolato calpestato un tempo da un

soldato romano o da un viandante medioevale, oppure raggiungere a fatica un

crinale e vedersi spalancare davanti agli occhi uno scenario di colline

tondeggianti, vallate e boschi incontaminati (almeno in apparenza) dalla presenza dell'uomo moderno,

o avere come

unico compagno di viaggio lo scricchiolio delle foglie sotto i propri piedi o la

carezza del vento su un mare di grano ancora verde, tutto questo ha un suo innegabile fascino che

nessuna rapidità di viaggio può lontanamente compensare: da una media distanza

come Livorno, percorrendo su asfalto e in pianura le vie più dirette e

scorrevoli si potrebbe

raggiungere Roma in poco tempo:

poche ore in auto o due giorni in bici da corsa, mentre utilizzando vie secondarie

e collinari, strade bianche o sentieri tra i campi, il percorso diventa più lungo e più lento: almeno quattro

giorni in bici e due settimane a piedi. Ma, se non si ha fretta -e il senso del

viaggio sta nel viaggio stesso più che nella meta- il maggior tempo impiegato è un

costo irrisor io rispetto a ciò che si guadagna.

io rispetto a ciò che si guadagna.

Il nome di Francigena o Francesca le derivava dall'essere la Via dei Franchi (in quanto abitanti del Nord Europa e non necessariamente della Francia), ma era denominata anche Via del Monte Bardone (da Mons Langobardorum, cioè dei Longobardi, i quali, per recarsi dal Nord ai loro ducati nell'Italia meridionale, la preferivano alle vie costiere controllate dai Bizantini, loro ostili), corrispondente all'odierno passo della Cisa.

Il

primo viandante ad averci dato testimonianza di questo percorso, fu Sigerico,

un arcivescovo

inglese che lo affrontò intorno al 990 d.C., lasciandoci un diario di viaggio

nel quale descrive puntualmente ogni mansio, o tappa, delle 79 che

costituirono il suo viaggio di ritorno a Canterbury da Roma, dove aveva ricevuto

dal Papa l'investitura arcivescovile. Dopo di lui un altro religioso, l'abate

islandese Nikulás Bergsson, nel XII secolo, percorse la Francigena da Munkaþvera fino

a Roma (per poi proseguire fino a Gerusalemme); nel suo

resoconto, ancor più dettagliato, sono presenti utili informazioni anche sui

luoghi attraversati e sulle varianti del percorso. E poi, ancora Matilde di

Canossa, Filippo II Augusto di ritorno dalla terza Crociata,

Carlo d’Angiò e altri ancora. Da allora centinaia di

migliaia di pellegrini hanno percorso tutta o in parte quella rete di cammini

per giungere ad limina Petri. E di conseguenza, stimolando la creazione

di Spedali e Chiese, mercati e punti di sosta o ristoro, ponti e strade,

Confraternite e associazioni, hanno contribuito allo sviluppo di tanti centri

urbani; ma soprattutto hanno favorito i contatti tra i popoli e gli scambi di

prodotti agricoli, manufatti, opere d'arte, ma anche idee, gettando così

le basi per la futura consapevolezza di appartenenza alla civiltà europea:

"L'Europa si è costruita nei  pellegrinaggi",

diceva Goethe.

pellegrinaggi",

diceva Goethe.

Dell'antico

cammino della VF oggi non rimane molto: da un lato le frane e le alluvioni, o le

guerre, che con le pestilenze o le carestie hanno portato all'abbandono di

alcune strade e di centri abitati, dall'altro il

succedersi e l'ampliarsi delle coltivazioni, la deforestazione, l'espandersi o il sovrapporsi delle

urbanizzazioni, da un altro ancora lo sviluppo dirompente di nuove vie di comunicazione e di nuovi

mezzi che hanno reso obsoleta la figura del viaggiatore a piedi, in una parola,

i secoli, hanno sopraffatto o celato gli antichi tracciati.

Però non tutto è andato perduto, anche perché oltre alle tracce ancora visibili,

altre ne sono state ricercate e ritrovate, ma soprattutto è stato

recuperato l'interesse per questo tratto di storia nella quale affonda le

origini il sogno stesso di unità europea, tanto che nel 1994 l' U.E. ha dichiarato la Via Francigena "Itinerario Culturale del Consiglio

d'Europa".

Al tempo stesso, sulla scia di quanto già accaduto per il Cammino di Santiago, è

risorta l'attenzione

verso modalità di viaggio un tempo tradizionali

come quella di spostarsi a piedi o a cavallo, alle quali si è aggiunta

recentemente la bicicletta, il mezzo ideale per un "viaggio lento",

capace di far ammirare gli stessi capolavori della natura e dell'uomo fruibili

dai viandanti, ma in tempi non eccessivamente dilatati. Le amministrazioni regionali e

locali, mosse anche dalla prospettiva -grazie al turismo pellegrino- di un

ritorno economico in aree non sempre floride, hanno saputo valorizzare le molteplici

opportunità che la riscoperta della Via Francigena offriva e con la

collaborazione di enti religiosi (parrocchie, conventi, confraternite etc.), di

associazioni laiche e di numerosi volontari, hanno individuato e restaurato

tracciati, predisposto le opportune segnaletiche, allestito punti di accoglienza

o ristoro, creato un'ampia rete informativa disponibile anche sul web,

sensibilizzato la popolazione locale e pubblicizzato in vario modo ogni

iniziativa, tanto che

oggi non si contano le associazioni istituzionali e non, i siti internet, i

libri, le riviste specializzate, i diari di viaggio, le varie manifestazioni

culturali e i festival dedicati alla Francigena.

specializzate, i diari di viaggio, le varie manifestazioni

culturali e i festival dedicati alla Francigena.

Dei circa 1800 km che uniscono l'abbazia di Canterbury a Piazza S. Pietro a Roma, oltre 900 si trovano in Italia e per una volta l'Italia non è rimasta indietro rispetto alle altre nazioni europee, dato che il tratto italiano è quello, al momento, che garantisce una maggiore completezza e una migliore organizzazione, con punte d'eccellenza in alcune regioni, una per tutte, la Toscana. Partendo dal valico del Gran San Bernardo il percorso si snoda dalla Val d'Aosta all'Emilia, passando tra l'altro da Aosta, Vercelli, Pavia, Piacenza, Fornovo; superato il Passo della Cisa, entra in Toscana toccando Pontremoli, Aulla, Lucca, Altopascio, San Gimignano; si affianca alla Cassia presso Siena; dopo San Quirico d'Orcia entra nel Lazio ad Acquapendente, raggiunge Bolsena, Viterbo, Sutri e finalmente Roma.

E' in uno stadio di avanzata realizzazione, infine, anche la Francigena del Sud: ripartendo dal soglio di Pietro, questo tratto è destinato a ripercorrere quasi un millennio dopo gli stessi passi che i pellegrini muovevano verso il Meridione, per raggiungere la Palestina e Gerusalemme via mare, dai porti pugliesi di Bari, Brindisi, Otranto o S. Maria di Leuca. Inoltre questo tratto meridionale della Francigena si sdoppia nel beneventano tra l'Appia Antica (che raggiunge Venosa e Taranto) e l'Appia Traiana (che da Troia raggiunge Bari e la costa Adriatica) e interseca all'altezza di Troia un'altra via di pellegrinaggio, quella dedicata all'arcangelo Michele, ovvero via Micaelica, che collegando con Roma il santuario di S. Michele in Cornovaglia e Mont Saint Michel in Normandia, si concludeva a Monte S. Angelo sul Gargano.

In verità, il viaggio attraverso i paesi del mondo è per l’uomo un

viaggio simbolico. Ovunque vada è la propria anima che sta cercando. Per

questo l’uomo deve poter viaggiare.

(Andrej Tarkowsky)